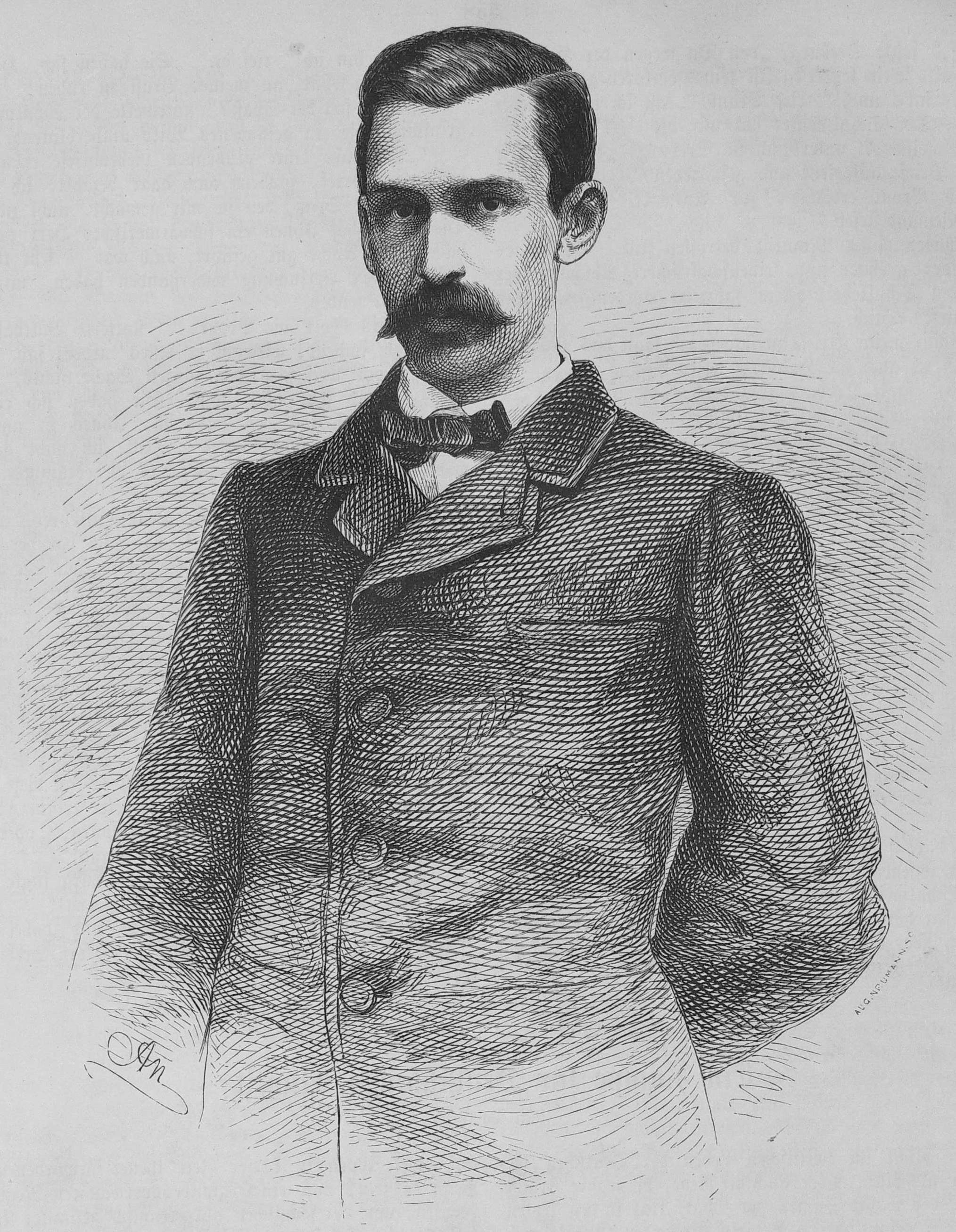

하인리히 폰 트라이치케

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

하인리히 폰 트라이치케는 1834년 드레스덴에서 태어난 독일의 역사학자이자 정치 사상가이다. 그는 청각 장애에도 불구하고 라이프치히 대학교와 본 대학교에서 수학했으며, 애국주의적 역사관을 형성했다. 트라이치케는 프로이센 중심의 독일 통일을 지지하며, 군국주의와 권위주의적 국가관을 옹호했다. 그는 반유대주의적 발언으로 논란을 일으켰으며, "유대인은 우리의 불행이다!"라는 구호를 대중화했다. 트라이치케는 역사학 학술지 편집, 베를린 대학교 교수 등을 역임했으며, 저서로는 《19세기의 독일사》 등이 있다. 그의 사상은 독일 민족주의와 군국주의에 영향을 미쳤으며, 나치 독일에서도 반유대주의를 정당화하는 데 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1834년 출생 - 최익현

최익현은 조선 후기의 문신이자 의병장으로, 흥선대원군의 정책을 비판하고 을사늑약 체결에 반대하며 의병을 일으켰으며, 위정척사 사상을 바탕으로 외세 침략에 저항하다 대마도에서 순국하고 건국훈장을 추서받았다. - 1834년 출생 - 윌리엄 모리스

윌리엄 모리스는 빅토리아 시대 산업화에 반발하여 수공예 부흥을 추구한 영국의 예술가, 디자이너, 시인, 소설가, 사회주의 운동가이며 아츠 앤 크래프츠 운동의 선구자로서 모리스 상회 설립, 켈름스콧 프레스 운영, 사회주의자동맹 결성 등 다양한 활동을 펼쳤다. - 1896년 사망 - 김홍집

김홍집은 조선 말기 온건 개화파 정치가로서 일본에 수신사로 다녀온 후 개화사상을 수용하고 갑오개혁과 을미개혁을 주도했으나, 친일 정책과 단발령으로 민심을 잃고 아관파천 때 살해당하며 조선 근대화에 기여했으나 일본 간섭을 초래했다는 비판을 받는다. - 1896년 사망 - 윌리엄 모리스

윌리엄 모리스는 빅토리아 시대 산업화에 반발하여 수공예 부흥을 추구한 영국의 예술가, 디자이너, 시인, 소설가, 사회주의 운동가이며 아츠 앤 크래프츠 운동의 선구자로서 모리스 상회 설립, 켈름스콧 프레스 운영, 사회주의자동맹 결성 등 다양한 활동을 펼쳤다.

2. 생애

1834년 작센 왕국 드레스덴에서 장교의 아들로 태어난 트라이치케는 라이프치히 대학교와 본 대학교에서 수학했다. 1858년 라이프치히 대학교에서 역사와 정치학을 가르치기 시작했으며, 1863년에는 프라이부르크 대학교 교수가 되었다. 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁을 계기로 프로이센을 지지하며 베를린으로 이주, 『프로이센 연보』 편집자로 활동했다.

1866년 킬, 1867년 하이델베르크를 거쳐 1874년 베를린 대학교 교수가 되었고, 1886년에는 프로이센 국사편수관이 되었다. 1871년부터 1888년까지 제국 의회 의원으로 활동하며 국민자유당에서 탈당한 후에는 보수 성향 무소속으로 활동했다.

초기에는 오토 폰 비스마르크를 비판했으나, 프로이센-오스트리아 전쟁 이후 비스마르크의 지지자로 전환했다. 호엔촐레른 왕가를 칭송하고 사회주의, 문화 투쟁 시기에는 가톨릭을 공격했다. 그는 군국주의와 애국심을 강조하고, 가톨릭 교회, 유대인, 사회주의를 배격하며 강경 외교를 주장했다. 청각 장애가 있었지만 비서를 통해 정치, 학문 활동에 적극 참여했다.

1895년 하인리히 폰 지벨의 뒤를 이어 역사 잡지 『히스토히체 차이트슈리프트(Historische Zeitschrift)』의 편집장이 되었다.

1879년부터는 반유대주의적 주장을 펼치며 "유대인은 우리의 불행"이라는 구호를 내세워 논쟁을 일으켰다. 그는 독일 유대인들이 독일 문화에 동화되지 않는다고 비난하고, 러시아령 폴란드로부터의 유대인 이민을 제한해야 한다고 주장했다. 이러한 그의 주장은 테오도어 몸젠 등의 비판을 받으며 베를린 반유대주의 논쟁(Berliner Antisemitismusstreit)으로 이어졌다.

1896년 베를린에서 사망했으며, 독일 황제 빌헬름 2세가 조사를 보냈다.[28]

2. 1. 초기 생애 및 교육

1834년 9월 15일 작센 왕국 드레스덴에서 장교의 아들로 태어났다.[2] 어릴 때부터 청각 장애가 있어 공직 진출이 어려웠다.[21] 라이프치히 대학교와 본 대학교에서 수학하였는데, 특히 애국 시인 에른스트 모리츠 아른트와 역사학자이자 정치인인 프리드리히 크리스토프 달만에게 큰 영향을 받았다.[23][21] 달만은 오스트리아를 경멸하고 프로이센 중심의 강력한 독일 출현을 주장했다.[23]1858년 라이프치히 대학교 강사가 되어 역사와 정치학을 가르쳤다.[23] 1859년 라이프치히 대학교에서 역사학과 정치학을 가르쳤다. 그는 학생들 사이에서 인기가 높았지만, 독일 통일에 대한 정치적 견해 때문에 작센 정부는 그에게 교수직을 부여하지 않았다.[21][24]

1863년 프라이부르크 대학교 교수가 되었다. 이후 킬, 하이델베르크를 거쳐 1874년 베를린 대학교 교수가 되었다.[5]

2. 2. 학문 및 정치 활동

1858년에 라이프치히 대학교 강사가 되어 역사와 정치를 가르쳤다. 『자유론』(1861)에서 개인의 자유는 강력한 국가를 위한 유일하고 가장 큰 기초라고 주장했고, 『피히테와 국민 사상』(1862)에서는 국가를 위해 몸을 희생하는 것을 국민들 안에서 완성할 때 독일인은 피히테의 정신을 보존할 수 있다고 주장했다.[23] 트라이치케는 학생들에게 인기가 있었지만, 독일 통일 정치 사상 때문에 작센 정부는 그에게 교수직을 부여하지 않았다.[21][24]1863년에 프라이부르크 대학교 교수가 되었다. 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁이 발발하자, 프로이센 왕국을 지나치게 지지했기 때문에 베를린으로 이주하여 『프로이센 연감』 편집자가 되었고, 하노버 왕국, 작센 왕국의 병합을 주장하며, 작센의 베틴가와 바이에른을 비판했다.[21] 초기의 트라이치케는 오토 폰 비스마르크에 대해 의회 무시와 언론 통제를 비판했지만, 프로이센-오스트리아 전쟁 이후 비스마르크 지지자가 되었다.[23][22]

1866년 킬, 1867년에 하이델베르크 대학교 교수가 되었고, 1874년에는 레오폴트 폰 랑케의 후임으로 베를린 대학교 역사학 교수가 되었다.[25][26] 1886년에는 랑케 사후, 프로이센의 국사 편찬관이 되었다.[28]

1871년부터 1888년까지 제국 의회의 국민자유당 의원이었다. 가톨릭 교회, 유대인, 사회주의, 보통 선거 등을 강력하게 배격하고, 군국주의・애국심을 제창하는 동시에, 대외적으로는 강경 외교를 주장했다.[21] 청각 장애 때문에 옆에 비서를 두고 필담으로 논쟁에 참여했다.[27]

1895년, 하인리히 폰 지벨(Heinrich von Sybel)의 뒤를 이어 사학 잡지 『히스토히체 차이트슈리프트(Historische Zeitschrift)』 편집장이 되었다.[28][21] 트라이치케 이후에는 프리드리히 마이네케가 취임했다.

1871년 총선에서 국민자유당 소속으로 의원에 당선되었으나, 1870년대 후반 당을 탈당한 후 보수 성향의 무소속 정치인으로 활동하였다. 그는 오토 폰 비스마르크 재상과 사회주의자, 폴란드인, 가톨릭교도들을 굴복시키려는 그의 프로그램(''문화 투쟁'')을 지지했지만, 피해자들이 스스로를 조직하고 남성 보통 선거를 국회에서 유리하게 활용하여 비스마르크가 마침내 물러설 때까지 시도는 성공하지 못했다.

독일 제국에서 그는 영향력 있는 강사였으며, 그의 강의는 알프레트 폰 티르피츠, 프리드리히 폰 베른하르디, 카를 페터스, 하인리히 클라스와 같은 보수적 인사들 뿐만 아니라 프리드리히 마이네케, 에리히 마르크스, 구스타프 바크만, 카를 리프크네히트 등의 정치적 반대자들도 수강하였다. 그는 청력이 거의 없었으며, 토론 내용을 글로 받아 적어 참여할 수 있도록 보좌관이 곁에 있었다.[6]

그는 초기 자유주의에서 벗어나 호엔촐레른 왕가의 주요 찬양자가 되었다. 그는 독일의 권력 증대에 해가 되는 것처럼 보이는 모든 의견과 모든 정당에 대해 강력하고 영향력 있는 공격을 가했다.

독일 식민주의의 강력한 지지자였던 트라이치케는 대영 제국을 강력하게 비판했으며, 그의 비난은 일부 독일 제국주의자들의 호감을 샀다. 19세기 후반 그의 점점 더 국수주의적인 영국 혐오증은 빠르게 산업화되는 독일 제국의 가장 강력한 잠재적 적수로 영국을 점점 더 고려하게 했다.

그는 국회에서 원래 국민자유당의 당원이었지만, 1879년에는 비스마르크의 새로운 상업 정책을 처음으로 받아들였다. 만년에는 온건 보수당에 합류했지만 청력 때문에 토론에서 두각을 나타내지는 못했다.

트라이치케는 개인의 권리와 권력 분립에 대한 계몽주의와 자유주의의 관심을 거부하고, 권위주의적인 군주주의와 군국주의적 국가 개념을 선호했다.[7][8][9] 그는 독일 국가 내의 "프랑스 자유주의의 침투"(''Eindringen des französischen Liberalismus'')를 개탄했다.[10]

트라이치케는 1879년 이후 널리 퍼진 반유대주의 공격을 지지한 몇 안 되는 유명 인사 중 한 명이었다. 그는 독일 유대인들이 독일 문화와 사회에 동화되기를 거부한다고 비난하고 러시아령 폴란드에서 온 유대인 이민자들의 유입을 공격했다. 트라이치케는 "Die Juden sind unser Unglück!" ("유대인은 우리의 불행이다!")라는 구호를 대중화했는데, 이는 수십 년 후 나치 출판물 ''데어 슈튀르머''의 모토로 채택되었다.

그의 뛰어난 지위 때문에 트라이치케의 발언은 광범위한 논란을 불러일으켰다.[12]

트라이치케는 프로이센의 정치 엘리트들로부터 호의적인 평가를 받았으며, 베른하르트 폰 뷜로 재상은 개인적으로 트라이치케의 책을 "수년 동안" 책상 위에 놓아두었다고 선언했다.[13]

2. 3. 반유대주의 논쟁

1879년 트라이치케는 『프로이센 연보』에 발표한 논문에서 "유대인은 우리의 불행"이라고 주장했다.[37][36] 이 주장의 배경에는 유대인 역사학자 하인리히 그레츠가 쓴 『유대인의 역사』에서 기독교와 독일을 비판한 것이 있었다.[37] 트라이치케의 주장에 대해 역사학자 테오도어 몸젠이 비판하면서 베를린 반유대주의 논쟁(Berliner Antisemitismusstreit)이 일어났다.[37] 트라이치케는 1879년부터 1894년까지 대작 『19세기 독일사』를 집필하면서 그레츠를 의식하고 경쟁했다.[38]트라이치케는 독일에 동화되지 않는 유대인을 비판하고, 폴란드 입헌 왕국으로부터의 유대인 이민을 제한해야 한다고 주장했다. 그는 독일 역사에서 유대인이 금융 조작 능력으로 지배적인 지위를 구축했고 한때 필요했지만, 아리아인도 재정 능력을 갖추게 되었으므로 더 이상 유대인은 필요하지 않다고 보았다. 또한 "각국에서 여러 민족의 가면을 쓰고 숨어있는 국제 유대인은 여러 나라를 붕괴시키는 영향을 가지고 있으며, 유대인은 세계에 무용한 존재이다"라고 주장했다.[39] 트라이치케는 독일의 주요 지식인이었기 때문에, 이러한 반유대주의적 언동은 광범위한 반론을 불러일으켰다.[40]

트라이치케는 독일 유대인들이 독일 문화와 사회에 동화되기를 거부한다고 비난하고 러시아령 폴란드에서 온 유대인 이민자들의 유입을 공격했다. 그는 "Die Juden sind unser Unglück!" ("유대인은 우리의 불행이다!")라는 구호를 대중화했는데, 이는 수십 년 후 나치 출판물 ''데어 슈튀르머''의 모토로 채택되었다.

그의 뛰어난 지위 때문에 트라이치케의 발언은 광범위한 논란을 불러일으켰다.[12]

트라이치케는 프로이센의 정치 엘리트들로부터 호의적인 평가를 받았으며, 베른하르트 폰 뷜로 재상은 개인적으로 트라이치케의 책을 "수년 동안" 책상 위에 놓아두었다고 선언했다.[13]

2. 4. 죽음

1896년, 트라이치케는 베를린에서 61세의 나이로 사망하여 알터 St.-마테우스-키르히호프 베를린에 묻혔다.[17] 독일 황제 빌헬름 2세는 트라이치케가 사망하자 조사를 보냈다.[28]3. 역사관 및 정치 사상

하인리히 폰 트라이치케는 마키아벨리의 영향을 받아 국가의 본질을 권력으로 보았으며, 프로이센 중심의 독일 통일(소독일주의)을 주장했다. 그는 오스트리아를 포함하는 대독일주의에 반대했다.[23]

트라이치케는 국가가 국내적으로는 공정한 정치와 권력 유지를, 국제적으로는 독립 유지를 위해 힘써야 한다고 주장했다.[23] 그는 『자유론』(1861)에서 "국가의 진정한 위대함은 과거와 현재, 미래를 연결하는 데 있다"고 말하며, 개인은 국가를 위해 희생해야 한다고 주장했다. 또한 약소국은 국민에게 애국심을 심어줄 수 없으므로 강대국만이 존재해야 한다고 주장했다.[29]

트라이치케는 군주제를 옹호하며, 빌헬름 1세가 정치에서 중요한 '의지의 힘'을 구현한다고 보았다. 미국의 대통령 제도 역시 군주 정치의 일종으로 간주했다.[29]

그는 전쟁을 긍정하며 "전쟁 없이는 국가는 존속할 수 없다"고 주장했다. 전쟁은 국민을 단결시키고 명예를 드높이는 수단이며, "영원한 평화"는 나약한 세대의 환상이라고 비판했다.[23][29]

트라이치케는 인종주의를 옹호하며, "용감한 인간은 발전하고, 겁쟁이 인간은 멸망한다"고 주장했다. 아프리카인을 열등 인종으로 간주했으며,[30][31][32] 식민지 확장을 통해 독일의 힘을 키워야 한다고 주장했다.[34] 1862년 에세이에서는 독일의 리투아니아, 폴란드에 대한 "무자비한 인종 투쟁"을 칭찬하기도 했다.[35]

1879년 『프로이센 연보』에 발표한 논문에서 "유대인은 우리의 불행"이라고 주장하며 반유대주의적 견해를 드러냈다.[37][36] 이는 하인리히 그레츠의 저서에 대한 반박이었으며, 테오도어 몸젠과의 논쟁(베를린 반유대주의 논쟁)을 불러일으켰다.[37] 트라이치케는 독일에 동화되지 않는 유대인을 비판하고, 폴란드 출신 유대인 이민을 제한해야 한다고 주장했다. 그는 유대인이 금융 지배력을 이용해 각국을 붕괴시키는 영향을 준다고 비판했다.[39]

대영 제국을 독일의 가장 큰 적으로 간주하고, 독일이 식민지를 확장하지 않으면 세계가 영어 사용 국가와 러시아에 양분될 것이라고 경고했다.[23]

3. 1. 역사학파와 프로이센 중심주의

트라이치케는 달만, 호이젤, 융커, 요한 구스타프 드로이젠, 지벨과 함께 프로이센 학파를 발전시켰으며,[28] 레오폴트 폰 랑케의 후임으로 베를린 대학교 역사학 교수가 되어 프로이센 역사학파를 완성했다.[28] 드로이젠은 『프로이센 정치사』(Geschichte der preußischen Politik, 전 5권, 1855 – 1886)를 통해 조국 프로이센에 대한 애국심을 드러냈고, 애국심을 갖는 것이 정의라고 주장했다.[28]트라이치케는 영국의 역사학자 토머스 매콜리의 『잉글랜드사』를 비판했지만, 매콜리가 영국 의회 중심의 정치사를 쓴 것처럼 프로이센 중심의 독일 정치사를 썼다.[28] 그는 오스트리아를 제외하고 프로이센을 지도자로 하는 독일 통일(소독일주의)을 주장했는데, 이는 오스트리아를 포함한 독일 통일을 주장하는 대독일주의와 대립했다.

마키아벨리의 사상을 이해한 트라이치케는 국가의 본질을 권력으로 보고 권력 국가론을 전개하며, 프로이센이 독일 통일의 사명을 지닌다고 보았다.[23] 그는 국가의 기능은 국내적으로는 공정한 정치와 권력 유지에 있으며, 국제 관계에서는 국가로서의 독립을 유지하기 위해 권력을 유지하는 것이라고 주장했다.[23]

『자유론』(1861)에서 트라이치케는 "국가의 진정한 위대함은 과거를 현재와 미래에 연결하는 데 있다", "개인은 사적 이익을 국가로부터 얻으려는 권리가 전혀 없다"고 주장했다. 그는 영원한 조직인 국가가 개인에게 충성을 요구하는 것은 영원성 때문이며, 개인보다 국가가 더 오래 지속되므로 개인은 국가를 위해 자신을 희생해야 한다고 주장하며, 국가는 개인의 활동 원천이자 국민 생활의 기초라고 보았다.[29]

또한, 트라이치케는 약소국은 국민에게 애국심이나 민족적 자각을 갖게 하는 것도 불가능하므로, "강대한 국가만이 존재해야 한다"고 주장했다.[29]

3. 2. 권력 국가론과 군국주의

마키아벨리의 사상을 이해한 트라이치케는 국가의 본질을 권력으로 보았다. 그는 권력 국가론을 전개하며, 프로이센이 독일 통일(소독일주의)의 사명을 지닌다고 보았다.[23] 오스트리아를 포함한 독일 통일을 주장하는 대독일주의는 소독일주의와 대립했다.트라이치케에 따르면, 국가는 국내적으로 공정한 정치와 권력 유지를, 국제 관계에서는 국가 독립 유지를 위해 권력을 유지해야 한다.[23] 그는 『자유론』(1861)에서 "국가의 진정한 위대함은 과거를 현재와 미래에 연결하는 데 있다", "개인은 사적 이익을 국가로부터 얻으려는 권리가 전혀 없다"고 주장했다. 그는 영원한 조직인 국가가 개인에게 충성을 요구하는 것은 영원성 때문이며, 개인보다 국가가 더 오래 지속되므로 개인은 국가를 위해 자신을 희생해야 한다고 보았다. 또한 국가는 개인 활동의 원천이자 국민 생활의 기초라고 주장했다.[29] 약소국은 국민에게 애국심이나 민족적 자각을 심어줄 수 없으므로 "강대한 국가만이 존재해야 한다"고도 주장했다.[29]

트라이치케는 군주제를 지지하며, 권위는 군주에게 있고 다른 곳으로 이양될 수 없으므로 "군주 정치는 통치 능력 면에서 다른 어떤 정치 형태보다 뛰어나다"라고 주장했다.[29] 그는 정치에서 가장 중요한 것은 의지의 힘이며, 빌헬름 1세가 이를 구현한다고 보았다.[29] 또한 미국의 대통령 제도도 일종의 군주 정치로 간주했다.[29]

트라이치케는 "전쟁 없이는 국가는 존속할 수 없다. 모든 국가는 전쟁에서 그 기원을 가진다"고 주장하며, 전쟁은 다수의 국가가 병립하는 한 계속될 것이라고 보았다.[23] 그는 전쟁을 통해 개인은 국가라는 더 큰 존재 속으로 융합되어 국민으로서의 기개를 높이고, 전쟁 시기만큼 공동체에 헌신적일 때는 없으며, 근대 전쟁은 금전이 아니라 국민의 명예라는 최고의 도덕적 선을 위해 행해진다고 하며 전쟁을 긍정했다.[29] 그리고 "영원한 평화"라는 환상을 논했던 것은 취약하고 근성이 없는 세대였다고 평화주의를 비판했다.[29]

3. 3. 반(反) 자유주의, 반(反) 사회주의, 반(反) 가톨릭

트라이치케는 개인의 권리와 권력 분립에 대한 계몽주의와 자유주의의 관심을 거부하고, 권위주의적인 군주주의와 군국주의적 국가 개념을 선호했다.[7][8][9] 그는 독일 국가 내의 "프랑스 자유주의의 침투"를 개탄했다.[10]오토 폰 비스마르크 재상과 사회주의자, 폴란드인, 가톨릭교도들을 굴복시키려는 그의 프로그램(''문화 투쟁'')을 지지했지만, 피해자들이 스스로를 조직하고 남성 보통 선거를 국회에서 유리하게 활용하여 비스마르크가 마침내 물러설 때까지 시도는 성공하지 못했다.

그는 군주제를 지지하며, "군주 정치는 통치 능력 면에서 다른 어떤 정치 형태보다 뛰어나다"라고 주장했다. 권위는 군주에게 존재하며 다른 곳으로 이양될 수 없다고 보았다.[29] 또한 정치에서 가장 중요한 것은 의지의 힘이며, 황제 빌헬름 1세가 이 의지의 힘을 구현한다고 했다.[29]

미국의 대통령 제도도 일종의 군주 정치로 간주했다.[29]

3. 4. 반(反) 영국 사상과 식민주의 옹호

트라이치케는 대영 제국에 대한 강력한 비판적 입장을 견지했으며, 이는 독일 제국주의자들 사이에서 공감을 얻었다. 19세기 후반, 그는 점차 영국 혐오적인 국수주의적 태도를 보였으며, 빠르게 산업화되는 독일 제국의 가장 강력한 잠재적 경쟁자로 영국을 지목했다.[6]그는 개인의 권리와 권력 분립을 중시하는 계몽주의와 자유주의 사상을 거부하고, 권위주의적인 군주제와 군국주의적 국가관을 옹호했다.[7][8][9] 또한, 독일 내에 "프랑스 자유주의의 침투"(''Eindringen des französischen Liberalismus'')를 경계했다.[10]

트라이치케는 독일의 식민지 확장을 강력히 지지했으며, 영국을 새로운 카르타고이자 독일 제국의 발전을 가로막는 가장 큰 장애물로 간주했다. 그는 독일이 식민지를 획득하여 독일어 사용자를 전 세계로 확장하지 않으면, 세계는 영어 사용 국가와 러시아 사이에 양분될 것이라고 경고했다.[23]

한편, 트라이치케는 올리버 크롬웰을 지지한 시인이자 정론가인 존 밀턴을 존경했다.[28]

3. 5. 인종주의와 반유대주의

트라이치케는 1879년 이후 널리 퍼진 반유대주의 공격을 지지한 몇 안 되는 유명 인사 중 한 명이었다.[6] 그는 독일 유대인들이 독일 문화와 사회에 동화되기를 거부한다고 비난하고 러시아령 폴란드에서 온 유대인 이민자들의 유입을 공격했다. 트라이치케는 "Die Juden sind unser Unglück!" ("유대인은 우리의 불행이다!")라는 구호를 대중화했는데, 이는 수십 년 후 나치 출판물 ''데어 슈튀르머''의 모토로 채택되었다.그의 뛰어난 지위 때문에 트라이치케의 발언은 광범위한 논란을 불러일으켰다.[12] 1879년에 『프로이센 연보』에 발표한 논문 「우리의 전망」에서 "유대인은 우리의 불행"이라고 논했다.[37][36] 이 논문의 배경에는 『유대인의 역사』를 써내어 기독교와 독일을 비판한 유대교도 역사가 하인리히 그레츠가 있었다.[37] 트라이치케의 논문에 대해 역사가 테오도어 몸젠이 비판하여, 베를린 반유대주의 논쟁(Berliner Antisemitismusstreit)이 일어났다.[37]

트라이치케는 평생 동안 군국주의와 인종차별을 지지했으며, 다른 민족의 정복과 열등한 민족의 근절("용감한 민족은 확장하고, 비겁한 민족은 멸망한다")을 칭찬하고, 아프리카계 사람들을 "열등하다"고 주장했다.[30][31][32] 그는 정복된 민족을 몰살하는 사상을 지지하며 다음과 같이 썼다.

트라이치케는 사회 진화론에 대해서는 1862년의 에세이에서 독일의 리투아니아, 폴란드에 대한 "무자비한 인종 투쟁"을 칭찬하며, 독일의 고귀한 혈통으로 수정된 "동독의 토양"에서 "마법"이 생긴다고 주장했다. 또한 트라이치케는 프로이센 지배 하의 폴란드계 독일인을 역사적으로 정당화하며 동방 영토를 정당화해 갔다.[35]

4. 영향 및 평가

트라이치케의 제자 또는 영향을 받은 인물로는 범독일 연맹의 하인리히 클라스, 군사사가 한스 델브뤼크, W. E. B. 듀보이스, 프리드리히 마이네케, 탐험가 카를 페터스, 게오르크 짐멜, 군인 프리드리히 폰 베른하르디 등이 있다. 제1차 세계 대전 중, 영국에서는 폰 베른하르디를 전쟁 선동자로 비난했다. 또한 역사학자 프리츠 피셔도 폰 베른하르디가 제1차 세계 대전의 의사 결정에 큰 영향을 미쳤다고 보고 있다.

트라이치케의 반유대주의적 언행은 나치 독일에 의해 계승되었다. 반유대주의 신문 『슈튀르머』는 머릿기사에 "유대인은 우리의 재앙이다" (''Die Juden sind unser Unglück!'' ) 라는 트라이치케의 말을 게재했다.

4. 1. 한국에의 영향

일본에서는 도쿄 전문학교(와세다 대학)의 정치학자 우키타 가즈타미가 트라이치케의 영향을 받았다. 자유주의자인 우키타 가즈타미는 다이쇼 데모크라시 운동의 이론적인 지도자로서 "윤리적 제국주의"를 주장했으며, 요시노 사쿠조와 오야마 이쿠오에게 영향을 주었다[41][42]。우키타 가즈타미는 1900년에 트라이치케의 『정치학』을 『츠라이추케 씨 정치학』으로 번역했고, 1901년에는 트라이치케의 강한 영향을 받아 "일본의 제국주의", "제국주의의 교육"을 발표했다[43]。 1918년(다이쇼 7-9년)에 우키타는 트라이치케의 『정치학 강의』를 『군국주의 정치학』으로 번역했다.

5. 주요 저서

- Vaterländische Gedichtede, 1856 (조국 시집)

- Studiende, 1857 (연구)

- Die Gesellschaftswissenschaft. Ein kritischer Versuchde, 1859 (사회 과학. 비판적 시도)

- Die Freiheitde, 1861 (자유)

- Das deutsche Ordensland Preußende, Preußische Jahrbücherde, 제10권, 1862, S. 95–151 (Historische und Politische Aufsätzede, 제2권, 1871) (독일 기사단령 프로이센)

- Historische und Politische Aufsätze vornehmlich zur neuesten Deutschen Geschichtede, 1865 (최신 독일사를 중심으로 한 역사 및 정치 에세이)

- Die Lösung der schleswig-holsteinischen Frage. Eine Erwiderungde, 1865 (슐레스비히-홀슈타인 문제의 해결. 반론)

- Die Zukunft der norddeutschen Mittelstaatende, 1866 (북독일 중부 국가의 미래)

- Der Krieg und die Bundesreformde, 1866 (전쟁과 연방 개혁)

- Cavourde, in Historische und Politische Aufsätzede, 제1권, 1870 (카보르)

- Was fordern wir von Frankreich ?de, 1870 (우리는 프랑스에게 무엇을 요구하는가?)

- Zehn Jahre deutscher Kämpfe 1865-1874. Schriften zur Tagespolitikde, 1874 (10년간의 독일의 투쟁 1865-1874. 시사 정치에 관한 글)

- Der Socialismus und seine Gönner. Nebst einem Sendschreiben an Gustav Schmollerde, 1875 (사회주의와 그 옹호자. 구스타프 슐몰러에게 보내는 편지와 함께)

- Der Socialismus und der Meuchelmordde, 1878 (사회주의와 암살)

- Unsere Aussichtende, Preußische Jahrbücherde, 제44권, 1879, S. 559–576 (우리의 전망)

- Herr Graetz und sein Judenthumde, Preußische Jahrbücherde. Bd. 44, 1879, S. 660–670 (그라에츠 씨와 그의 유대교)

- Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundertde 1879–1894 (19세기의 독일사)

- 제1권: Bis zum zweiten Pariser Friedende. Hirzel, 라이프치히 1879. (2차 파리 평화 조약까지)

- 제2권: Bis zu den Karlsbader Beschlüssende. Hirzel, 라이프치히 1882. (카를스바트 결의안까지)

- 제3권: Bis zur Juli-Revolutionde. Hirzel, 라이프치히 1885. (7월 혁명까지)

- 제4권: Bis zum Tode König Friedrich Wilhelms IIIde. Hirzel, 라이프치히 1889. (프리드리히 빌헬름 3세 국왕의 사망까지)

- 제5권: Bis zur März-Revolutionde. Hirzel, 라이프치히 1894. (3월 혁명까지)

- Noch einige Bemerkungen zur Judenfragede, Preußische Jahrbücherde, Bd. 45, 1880, S. 85–95 (유대인 문제에 대한 몇 가지 더 언급)

- Ein Wort über unser Judenthumde, 1880 (4판), 별쇄본: Preußische Jahrbücherde. Bd. 44 und 45, 1879 - 1880 (우리 유대교에 관한 한 마디)

- Luther und die deutsche Nationde. 강연, 1884 (루터와 독일 민족)

- Rede, gehalten zur Feier der fünfundzwanzigjährigen Regierung Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm Ide. 베를린 프리드리히-빌헬름 대학교 대강당에서 1886년 1월 4일, 1886 (빌헬름 1세 황제 및 국왕 폐하의 즉위 25주년 기념 연설)

- Die Zukunft des deutschen Gymnasiumsde, 1890 (독일 김나지움의 미래)

- Der Entwurf des Preußischen Volksschulgesetzesde, 1892 (프로이센 국민학교법 초안)

- Gustav Adolf und Deutschlands Freiheitde. 강연, 1895 (구스타프 아돌프와 독일의 자유)

- Historische und politische Aufsätzede (4 vols., Leipzig, 1896) (역사 및 정치 에세이)

- Reden von Heinrich v. Treitschke im Deutschen Reichstage 1871-1884de, 1896 (하인리히 폰 트라이치케의 독일 제국 의회 연설 1871-1884)

- Deutsche Kämpfe. Neue Folge, Schriften zur Tagespolitikde, 라이프치히 1896 (독일의 투쟁. 새로운 연재, 시사 정치에 관한 글)

- Politik. Vorlesungen.de 1897–1898, 2권, 라이프치히 1911-1913 (정치학. 강연)[44]

- Bilder aus der deutschen Geschichtede, 1909 (독일사에서 온 그림)

- Ausgewählte Schriftende, 1908 (선집)

- Historische und Politische Aufsätzede, 4권, 라이프치히, 히르젤, 제8판 1918 (역사 및 정치 에세이)

영어 저서

- ''What we demand from France영어'', ''The Baptism of Fire of the North German Confederation영어'' (1870) - 프로이센-프랑스 전쟁 당시의 팸플릿 영어 번역.

- ''Treitschke, his life and works영어'' (논문집), 1914

- ''Germany, France, Russia, & Islam영어'' (1915) (독일, 프랑스, 러시아 그리고 이슬람)

참조

[1]

서적

The German Historians and England: A Study in Nineteenth-century Views

[2]

서적

Heinrich von Treitschke

Yale University Press

[3]

서적

A Study of War

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[4]

논문

Das deutsche Ordensland Preussen

[5]

서적

Heinrich von Treitschke

[6]

논문

A deaf legislator

[7]

서적

Wilhelm Dilthey: A Hermeneutic Approach to the Study of History and Culture

Springer Science & Business Media

2012

[8]

서적

The Jews of Germany: A Historical Portrait

Yale University Press

1994

[9]

서적

A Short History of Western Political Thought

Macmillan International Higher Education

2011

[10]

웹사이트

Antisemitic Interpretations of History in Germany

https://www.h-net.or[...]

2012-12

[11]

서적

The Human Record: Sources of Global History, Volume II: Since 1500

https://books.google[...]

Cengage Learning

2011

[12]

서적

A History of the Jewish People

Harvard University Press

[13]

서적

Ethics and extermination: reflections on Nazi genocide

Cambridge University Press

[14]

서적

The Eurocentric Conception of World Politics Western International Theory, 1760–2010

2012-05

[15]

서적

Ideology of death: why the Holocaust happened in Germany

[16]

서적

Wayward Reproductions: Genealogies of Race and Nation in Transatlantic Modern Thought

[17]

서적

Genocide in Age of Nation State v. 2, Rise of the West and the Coming of Genocide

[18]

서적

Historische und politische Aufsatze

Leipzig

[19]

참조

McClelland 1971

[20]

서적

Ethics and extermination: reflections on Nazi genocide

Cambridge University Press

[21]

백과사전

Treitschke, Heinrich von

1911 Encyclopædia Britannica

[22]

참조

上山安敏2005

[23]

참조

多田真鋤1981

[24]

서적

Heinrich von Treitschke

Yale U.P.

[25]

백과사전

トライチュケ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

[26]

서적

Heinrich von Treitschke

[27]

논문

A deaf legislator

[28]

참조

浮田和民「著者小伝」

[29]

참조

多田真鋤1981

[30]

서적

The Eurocentric Conception of World Politics Western International Theory, 1760–2010

2012-05

[31]

서적

Ideology of death: why the Holocaust happened in Germany

[32]

서적

Wayward Reproductions: Genealogies of Race and Nation in Transatlantic Modern Thought

[33]

서적

Genocide in Age of Nation State v. 2 Rise of the West and the Coming of Genocide

[34]

서적

A Study of War

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[35]

서적

The racial state: Germany, 1933–1945

Cambridge University Press

[36]

뉴스

Die Juden sind unser Unglück!

DIE ZEIT

2002-06-13

[37]

문서

ポリアコフ 4

[38]

문서

上山安敏2005

[39]

서적

The Human Record: Sources of Global History, Volume II: Since 1500

https://books.google[...]

Cengage Learning

2011

[40]

서적

A History of the Jewish People

Harvard University Press

1976

[41]

백과사전

浮田和民

小学館

[42]

간행물

浮田和民と「倫理的帝国主義」論

早稲田大学アジア太平洋研究センター

2013-01

[43]

문서

浮田和民1918

[44]

서적

ツライチュケ氏政治学

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com